Transaction : comment évaluer un potentiel de reprise avec un outil de données locales

Publié le 08 juillet 2025 I accompagnement I Rédigé par Océane Lenain

La reprise d’entreprise ou de fonds de commerce s’impose aujourd’hui comme un enjeu économique majeur. En raison du vieillissement des dirigeants, des évolutions de parcours professionnels, ou des reconversions post-crise, le nombre d’affaires à transmettre va augmenter considérablement. Pour les cabinets spécialisés dans les transactions, cela représente une opportunité, mais aussi une exigence accrue en matière d’analyse et de conseil. Les modalités d’évaluation du potentiel d’une reprise évoluent en continu vers une approche multifactorielle. Il est désormais indispensable de collecter des données économiques et territoriales objectives : démographie locale, évolution du tissu commercial, accessibilité, projets d’aménagement, comportement de consommation.

Comment estimer un « potentiel de reprise » ?

Dans les métiers de la transaction, la notion de « potentiel de reprise » est devenue centrale. Derrière l’intitulé, se cache une analyse complexe, multidimensionnelle, qui consiste à évaluer la capacité d’une entreprise ou d’un commerce à générer de la valeur dans son environnement futur. Il ne s’agit pas seulement de constater ce qu’est l’affaire aujourd’hui, mais de comprendre ce qu’elle peut devenir demain, pour un repreneur donné, sur un territoire donné.

Par définition, le potentiel de reprise désigne l’ensemble des leviers – économiques, commerciaux, humains, techniques et géographiques – qui peuvent permettre à une activité cédée de se maintenir, se redéployer ou se transformer avec succès après son changement de main. Il s’agit d’une projection qui s’appuie sur des éléments objectifs. Ce potentiel dépend du secteur, du territoire, du profil du repreneur, de son projet, de sa capacité d’investissement ou d’innovation. C’est pourquoi son évaluation nécessite une méthode rigoureuse, croisant les éléments comptables, opérationnels et territoriaux.

Quelle méthode pour évaluer ce potentiel ?

L’approche que nous proposons s’organise autour de trois piliers complémentaires :

Analyser la situation économique et financière actuelle

Les données financières permettent de mesurer la solidité actuelle de l’activité, ses marges, sa capacité d’autofinancement, sa dépendance à certains postes (clientèle, fournisseur, loyer, masse salariale…). On analysera notamment l’évolution du chiffre d’affaires et sa régularité ; le niveau de rentabilité – EBE, la structure des charges (fixes/variables), le niveau d’endettement et d’investissement, pour estimer la capacité de financement futur…

Etudier l’environnement local et le contexte économique

La reprise d’un commerce s’inscrit dans un territoire économique vivant, dont les dynamiques locales influencent fortement la réussite du projet. Il faut donc analyser :

-

- La démographie : évolution de la population, âge moyen, familles, actifs présents sur la zone

- Le pouvoir d’achat et les habitudes de consommation

- L’accessibilité du site (piétons, voitures, transports), les flux (trafic, passages)

- La typologie du quartier : résidentiel, touristique, mixte, en reconversion, etc

- La fiscalité locale, les aides éventuelles, ou les contraintes (ZFE, PLU, etc.).

Projeter les actions a mener

Il s’agit d’identifier les marges de progression disponibles, à court ou moyen terme, selon les moyens du repreneur. On pourra ici s’interroger sur le positionnement commercial actuel, le potentiel de diversification (produits, services, horaires, digitalisation), l’état des locaux et leur potentiel d’aménagement, la réputation…

Les données locales à mobiliser pour objectiver une reprise

Si les éléments financiers permettent de se faire une idée de la viabilité d’une affaire, les données de marché permettent de prendre en compte des éléments extra-financiers clés dans l’analyse.

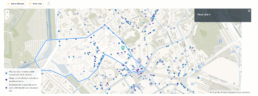

Prenons le cas d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle à céder au prix demandé de 120 000 €, avec un chiffre d’affaires stable depuis 5 ans. Ce fonds de commerce, en fonction de sa localisation, sera évalué de manière différente. Pour illustrer ces propos, nous avons choisi d’étudier 2 emplacements distincts dans la ville de Lille, avec notre plateforme d’analyse MyMarketMetrics.

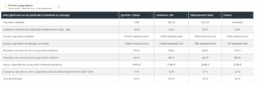

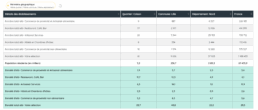

Exemple 1 : fonds de commerce situé Boulevard Vauban à Lille, dans le Quartier Colson

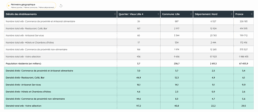

Quartier assez peu concurrentiel, avec un nombre limité de restaurants traditionnels

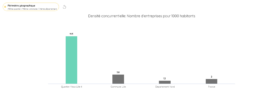

En densité, le nombre de restaurants pour 1 000 habitants dans le quartier est bien plus faible que sur l’ensemble de la commune de Lille

En termes de difficulté des restaurants, on note un taux de difficulté (nombre de procédures collectives au cours des 3 dernières années sur le nombre total d’établissement) de 0%. A Lille, ce taux est de 8%.

Au niveau de la population locale, les densités de population résidente et de passage sont plus élevées qu’à l’échelle de la commune. En termes de revenus disponibles, les niveaux sont également plus élevés.

Au niveau du dynamisme local, on observe une densité du tissu commercial dans le quartier plus faible, sur l’ensemble des activités, que sur la commune.

Exemple 2 : fonds de commerce situé rue Basse à Lille, dans le Quartier Vieux Lille 4

Quartier assez concurrentiel, avec un certain nombre d’établissements présents dans la zone

En densité, le nombre de restaurants pour 1 000 habitants dans le quartier est bien plus élevé que sur l’ensemble de la commune de Lille (19,3 vs 3,8).

En termes de difficulté des restaurants, on note un taux de difficulté de 6%.

Au niveau de la population locale, les densités de population résidente et de passage sont plus élevées qu’à l’échelle de la commune. Les revenus sont également plus élevés.

Au niveau du dynamisme local, on observe une densité du tissu commercial plus élevée dans le quartier, sur l’ensemble des activités, que sur la commune.

Ces deux exemples montrent bien l’importance d’une analyse locale : avec des informations standardisées à l’échelle de la commune ou portant uniquement sur les données financières du fonds de commerce peut être erronée.

Garder l’humain au coeur de l’analyse

L’intégration de la donnée dans les métiers de la transaction ne doit pas remplacer l’intuition ni la connaissance terrain, mais les renforcer. L’analyse par la donnée devient alors un support structuré à la décision, un moyen de crédibiliser un dossier, de rassurer un investisseur, ou de documenter une négociation.

Il s’agit de croiser le quantitatif et le qualitatif, en articulant les chiffres aux réalités vécues du quartier, de l’entreprise, et de ses clients.

Océane Lenain

Océane, COO (Chief Operating Officer), assure le lien entre le produit et le commerce. Elle rédige des guides pratiques qui montrent aux utilisateurs comment utiliser les fonctionnalités de la plateforme à travers des cas d'usage concrets, facilitant ainsi leur prise en main rapide et efficace.